自己紹介と私の悩んできた過去

はじめまして。

0~5歳の睡眠相談imaneru 代表の坪根理恵です。

8歳の娘と5歳の息子と夫の4人家族です。

私は2017年に出産した長女の寝かしつけと夜泣きに3年以上悩んできました。

産後はじめての育児ということもあり不安感は強く

そんな中家で孤独に1日に何回も寝かしつけを試行錯誤する日々。

抱っこで寝ても、置いたら30分も経たずに起きるので

2時間抱っこしっぱなしで動けないことも。

夜中も授乳後に寝なかったとき

どう対応したらいいかわからない…

暗い部屋で独り試行錯誤。

4カ月の時には添い乳寝かしつけによる夜間頻回起き(朝まで2時間ごとに起きる)

6か月からはネット上の情報を鵜呑みにして無理に早すぎる夜間断乳をしたことによる夜泣き(今思えば)が始まりました。

そして生後8カ月の時に夜泣きが落ちつかないまま入園、復職。

復職1年目は夜泣きも悪化し、夜中に2時間以上激しく泣くこともあり1日3~4時間しか寝ずに出勤する日々。

食欲はなくなり体調を崩すことも増え、

娘も眠れていないので2週間に1度は高熱を出す日々が半年以上続きました。

職場では夜泣きがあって辛いと周囲に話しても、

夜の飲み会に子どもを連れて一緒に来て、

復職したばかりだし昼休みは昼寝をせずに周囲とコミュニケーションを、など

上司から投げかけられるさらに追い詰めるような言葉たち。

寝不足で頭が上手く働かず仕事の効率も落ち…

我が子にもネガティブな感情を抱くことも多々。

自分が情けなくなる日々でした。

当時、どれだけ検索してもどこで相談しても

夜泣きの解決の糸口がまったくなく途方に暮れました。

自分の親世代や世の中は「夜泣きは耐えるもの」「当たり前」という風潮。

そんな中で相談するのも辛いと打ち明けるのも勇気がいること。

でも勇気を出して相談しても

「みんなそんなもんだからね」

「お母さん、今だけですよ」

とまるでお母さんなのに根性なしだとでも言いたいかのような刺々しい言葉。

そんな世の中に悲しさと悔しさと違和感を覚えていました。

夜泣きは母子の心身の健康を害します。

そしてそれは日中の親子関係にまで影響が及びます。

さらに産後の睡眠不足は産後うつの要因の1つでもあることは周知の事実。

それなのに、そんなにも重大な問題が今までの人類の歴史で

原因と対策が研究されておらず明確に体系化されていないことにも疑問を持っていました。

夜泣きは改善できることを知り衝撃

そんな中、2020年

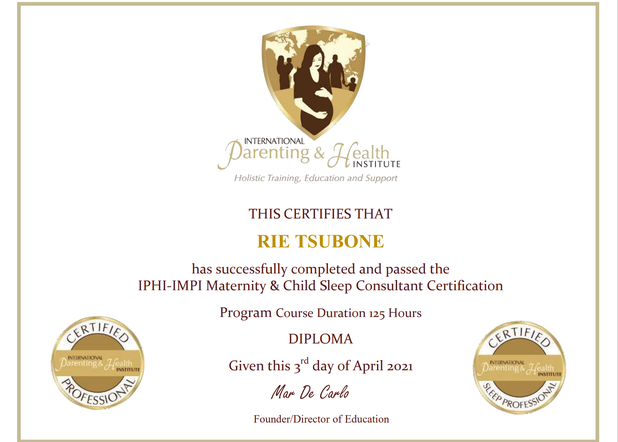

息子の育休中に「IPHI乳幼児睡眠コンサルタント」という資格が米国にあることを知りました。

そのIPHIの改善ノウハウは様々な研究によって明らかになっている睡眠科学に基づいた科学的根拠のあるものでした。

(米国は日本より乳幼児の睡眠の研究が進んでいます)

夜泣きや寝かしつけのお悩みは改善できることを知り衝撃を受けましたし

実際にIPHIのノウハウを取り入れていくと

----------------------------------------------

息子が自分でベビー布団で寝付けるようになり

夜間連続で眠れる時間が

どんどん伸びていったんです。

9ヵ月にはもう朝まで1度も起きずに

6時まで10~11時間寝ていました。

----------------------------------------------

今日は夜泣きがあるかなと不安に襲われる日もなくなり

子どもたちが寝てからは自分がやりたいことをできる時間になり

夜が怖くなくなりました。

生活が180度変わりました。

なにより夜ぐっすり眠れるので、我が子に対して可愛くて仕方ない!と感じ

朝から育児にとても前向きになれて日中いい関わりをすることができていました。

娘の夜泣きに悩まされていた時とは別世界。

「ママである自分」をポジティブに捉えられるようにもなったと思います。

そして毎日、夜の自由時間が取れるようになったので

「乳幼児睡眠コンサルタント」資格取得の勉強や講義への参加ができ、

約1年かけて無事に資格を取得することができました。

自分と同じ辛い思いをする人を減らしたい

夜泣きや寝かしつけの悩みは改善できることを伝えたい

そんな気持ちで活動をしています。

これからこのブログで

夜泣き、寝かしつけ、睡眠科学など様々なことを発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

コメントをお書きください